Le père Matteo, notre curé.

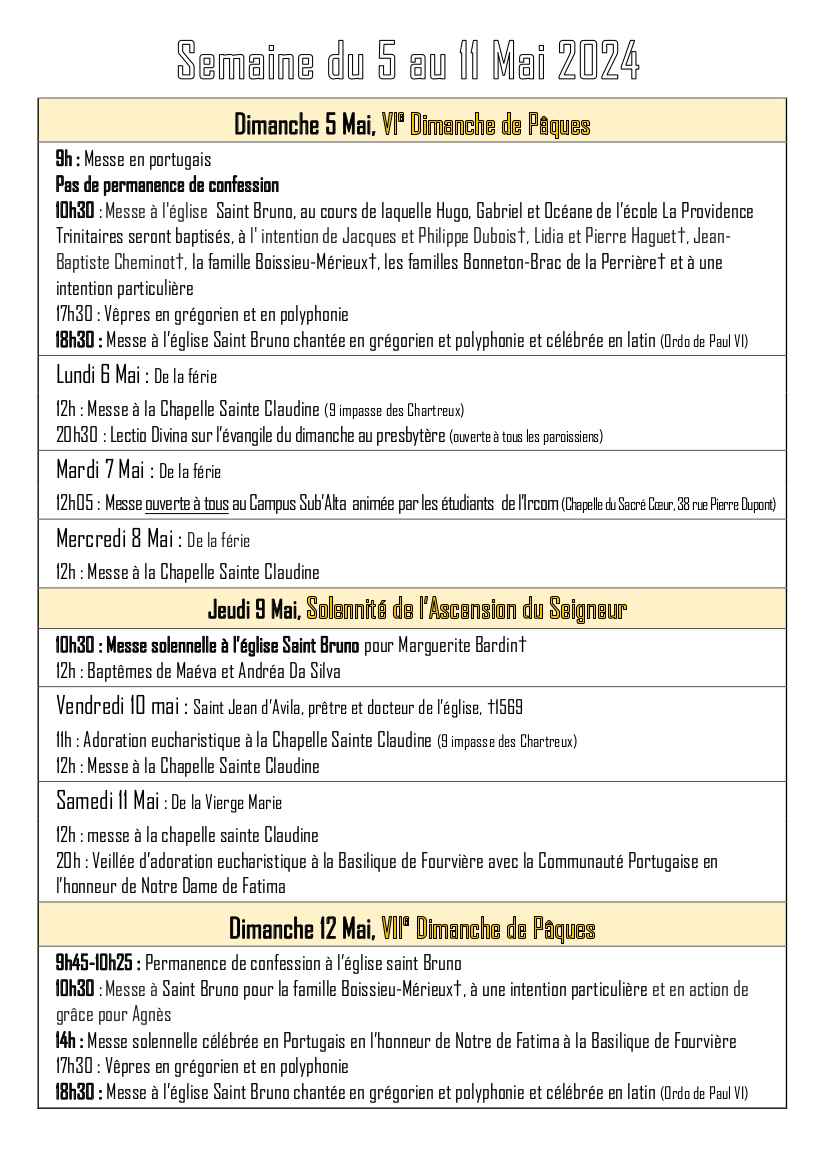

Horaires du 1 au 7 mars.

Horaires du 22 au 28 février.

L'église Saint-Bruno-lès-Chartreux.

Le maître autel de l'église.

Le baldaquin.

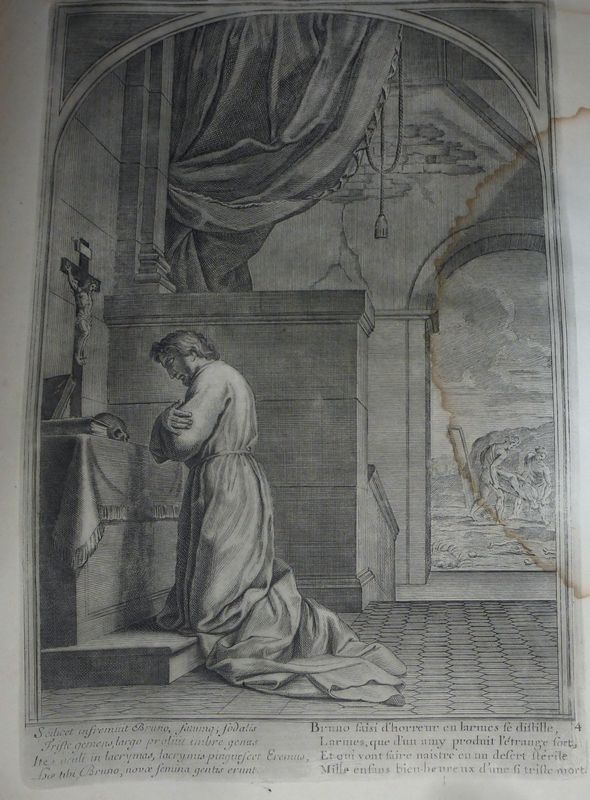

Saint Bruno.

Le baptistère.

L'autel de la Vierge.

Saint Matthieu.

Saint Marc.

Saint Luc.

Saint Jean.

Sanctus Spiritus

Gloria in excelsis

Vers la Jérusalem céleste.

La Grande Vie De Jésus-Christ par Ludolphe le Chartreux, Tome IV, PARIS, 1883.

Transfiguration de Notre-Seigneur

Matthieu 17, 1-9 — Marc 9, 1-8 — Luc 9, 28-36

306-307

Le Sauveur ne différa pas beaucoup d'accomplir la promesse qu'il venait de faire à ses Apôtres réunis, en leur disant que quelques-uns d'entre eux ne mourraient pas sans avoir vu le Fils de l'homme dans la majesté de son règne. Six jours après, disent saint Matthieu et saint Marc, qui ne comptent pas les deux jours extrêmes, celui de la promesse et celui de sa réalisation, ou selon saint Luc qui comprend l'un et l'autre, huit jours après environ, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les mena à l'écart, pour prier avec eux sur une montagne qui est le Thabor, distant de quatre milles de Nazareth, du côté de l'orient. Les six jours, mentionnés par les deux premiers Évangélistes, signifient qu'après le sixième âge du monde les âmes des Saints se reposeront en paix de leurs travaux dans l'attente de la résurrection; les huit jours marqués par saint Luc indiquent que dans la huitième époque les corps des Saints, quittant la poussière du tombeau, se réuniront à leurs âmes bienheureuses pour partager avec elles la gloire de l'immortalité. Suivant la Glose et saint Jérôme ( in chapitre 17 Matthieu ) , ces différents nombres sont en harmonie avec le mystère présent : car, de même que notre divin Rédempteur, après le sixième jour de la semaine où il fut élevé sur la croix et le septième où il fut déposé dans le sépulcre, sortit vivant du tombeau le huitième; ainsi après les six âges du monde pendant lesquels nous travaillons et nous soutirons pour le Seigneur, et après le septième qui est celui du repos provisoire des âmes séparées de leurs corps dans l'autre vie, nous ressusciterons tous dans la huitième époque. Voilà pourquoi au huitième jour s'opéra le miracle de la Transfiguration, par lequel le Sauveur voulait montrer à ses disciples comme une esquisse de la gloire de la résurrection future.

307-308

Le Seigneur prit avec lui trois de ses Apôtres, afin que le prodige fût prouvé par la déclaration de trois témoins; c'était aussi pour signifier que ceux qui croiront fermement à l'adorable Trinité jouiront à jamais de la vision béatifique. Il choisit les trois qu'il affectionnait spécialement, pour donner à entendre que quiconque désire contempler la gloire de Dieu doit confesser sa foi comme saint Pierre, triompher des vices ainsi que saint Jacques, et à l'exemple de saint Jean posséder la grâce nécessaire pour l'exécution des bonnes œuvres; car tout mérite proprement dit consiste à croire le vrai, à fuir le mal et à pratiquer le bien. Le divin Maître voulait encore insinuer par là qu'il agrée les divers états compris dans l'Église : saint Pierre y représente les gens mariés et aussi les prélats; saint Jacques figure les pénitents et ceux qui sont appliqués à la vie active; saint Jean rappelle les vierges et les contemplatifs. Afin de manifester aux yeux de ses trois amis privilégiés un brillant reflet de la gloire future, il les emmena à l'écart, dans un lieu désert et solitaire, pour nous faire comprendre que, si nous voulons participer au triomphe de sa résurrection, nous devons nous arracher à la société des méchants et aux embarras du siècle. Il les conduisit sur une montagne et non dans une vallée; car on ne peut mériter de le voir et de le posséder dans sa splendeur et sa félicité, si l'on ne détache de la terre ses propres pensées et ses affections pour les porter sans cesse vers le ciel où l'on doit habiter en esprit. Il s'éleva sur une très haute montagne afin d'y prier, nous insinuant par cette ascension sublime que, pour bien faire oraison, il faut marcher de vertu en vertu jusqu'au sommet de la perfection, fouler aux pieds les choses de la terre et aspirer de tout son cœur aux jouissances de la patrie. Par rapport au prodige dont il s'agit, ce mont est justement appelé Thabor, qui signifie l'approche de la lumière; car toute manifestation se produit au moyen de la lumière.

308-310

L'effet qui accompagna l'oraison du Sauveur montra bien qu'il demandait à son Père de manifester à ses Apôtres la gloire de la résurrection future; car tandis qu'il priait, son visage parut tout autre ( Luc 9, 29 ) , et il fut transfiguré devant eux ( Matthieu 17, 2 ) . La ferveur et la dévotion dans la prière disposent à l'extase ou à la transformation de l'âme, comme le prouva plus tard l'exemple de saint Pierre ( Actes 10 ) . Pour indiquer ici l'action commune de la Trinité tout entière sur la nature humaine de Jésus-Christ, l'Évangile déclare non pas qu'il se transfigura, mais qu'il fut transfiguré. Sa face devint brillante comme le soleil et même plus encore, mais l'écrivain sacré ne trouvait point un terme suffisant de comparaison; ses vêtements devinrent blancs comme la neige, parce qu'ils étaient environnés d'une vive lumière. Selon saint Augustin ( de Mirabil. sac. Script. ) , la blancheur éclatante des vêtements provenait de la splendeur merveilleuse de la face, en sorte que le changement réel s'opéra dans le visage et non dans les habits du Sauveur. Toutefois il ne perdit rien de sa substance véritable, mais il y ajouta un éclat extraordinaire, et ses traits restèrent les mêmes tout en devenant plus majestueux; aussi saint Luc ne marque pas que sa figure était autre, mais seulement qu'elle paraissait autre ( facta est specics vultus ejus altera )>. Le Seigneur ne prit néanmoins que la ressemblance et non point la qualité même de la clarté céleste; car, comme le dit saint Léon ( Serm. de Transfig. ) , les disciples encore revêtus de leurs corps mortels n'auraient pu supporter cette vue ineffable et inaccessible de la divinité, dont la jouissance est réservée pour la vie éternelle à ceux qui ont le cœur pur. Le Sauveur voulut alors montrer dans sa chair passible un spécimen de la gloire qui devait suivre sa résurrection et la nôtre, comme il l'avait annoncé et promis. Quel gage magnifique il nous a donné dans son admirable Transfiguration ! elle était le prélude sublime du dernier avènement où Jésus-Christ avec ses bienheureux élus l'emportera en clarté sur l'astre du jour. Celle de sa nature divine a été figurée par la splendeur de son visage, tandis que celle de sa nature humaine l'a été par la blancheur de ses vêtements. La clarté qu'il devait posséder comme notre Chef suprême a été aussi représentée par la splendeur de son visage, comme celle qu'il doit communiquer aux Saints triomphants l'a été par la blancheur de ses vêtements; mais la clarté des disciples s'effacera devant celle de leur Maître, de même que la couleur éblouissante de la neige est surpassée par la lumière étincelante du soleil.

310-312

Avant d'être transfiguré, le Seigneur fit trois choses remarquables qui doivent nous servir d'exemples : il prit avec lui trois Apôtres, gravit avec eux une montagne fort élevée et se mit en prière. Ces différentes circonstances nous montrent que personne ne peut atteindre à la gloire céleste s'il ne s'entoure de vertus excellentes, ne s'élève à une vie surnaturelle et ne se livre à une fervente oraison. Heureux d'abord celui qui se fait accompagner des vertus représentées par les disciples privilégiés ! Ainsi, dans un sens spirituel, prenons avec nous saint Pierre dont le nom signifie connaissant, c'est-à-dire possédons la triple connaissance de Dieu, de nous-mêmes et du prochain : la première engendre la charité et chasse la crainte; la seconde fait naître l'humilité et fuir la présomption; la troisième produit la compassion et bannit la dureté. Prenons aussi saint Jacques dont le nom signifie lutteur ou supplantateur; c'est-à-dire embrassons la triple mortification qui consiste à repousser et à surmonter les concupiscences de la chair, les séductions du monde et les suggestions perfides du démon; car, selon la parole de saint Paul ( 2 Timothée 2, 5 ) , il n'y aura de couronné que celui qui aura dignement combattu; aussi le patriarche Jacob ne fut béni qu'après avoir lutté constamment. Prenons encore saint Jean dont le nom signifie grâce; c'est-à-dire recevons le secours divin qui nous est nécessaire pour bien commencer, progresser et persévérer. Le grand Docteur des Gentils disait en conséquence ( 1 Corinthiens 15, 10 ) : Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu; voilà la première grâce : et cette grâce n'a pas été infructueuse en moi; voilà la seconde : mais avec elle j'ai plus travaillé que tous les autres; voilà la troisième. Saint Jean eut aussi le privilège d'aimer Dieu tout particulièrement; à son imitation, le Chrétien doit chérir le bien suprême par-dessus toute chose, de manière à n'attacher son cœur à rien de ce qui passe. — De plus, saint Pierre appelé autrement Simon, c'est-à-dire docile, figure l'obéissance, saint Jean la pureté et saint Jacques la pauvreté volontaire; telles sont les trois vertus qui conduisent à la claire vision de Dieu, comme les trois Apôtres précédents virent la Transfiguration. Heureux encore celui qui arrive sur cette montagne sacrée d'une vie surnaturelle ! mais pour atteindre à cette sublime hauteur, il faut s'y élever par trois degrés; l'abnégation de sa volonté, la mortification de la chair et le mépris du monde; ce sont là les trois conditions de la vie parfaite à laquelle nous exhorte Jésus-Christ en disant ( Matthieu 16, 24 ) ; Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Heureux enfin celui qui s'applique à la prière avec foi, dévotion et persévérance, jusqu'à ce qu'apparaisse la gloire du Sauveur ? La splendeur de son visage est l'emblème des clercs qui, comme des soleils, brillent par la science, brûlent par la charité, éclairent par leurs enseignements et leurs exemples. La blancheur de ses vêtements est le symbole des laïcs qui reluisent comme la neige par la pureté du cœur, la chasteté du corps et la droiture des œuvres.

312-313

Tout à coup apparurent deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus; c'étaient Moïse et Élie ( Luc 9, 30 ) : le premier était revêtu d'un corps emprunté, comme il arrive également pour les Anges qui se manifestent sous une forme sensible; le second était présent avec son propre corps qu'il avait conservé dans le paradis. Ces deux illustres personnages, dont l'un était mort depuis longtemps et l'autre encore vivant, parurent sur le Thabor avec le Sauveur de préférence à tous les autres, pour plusieurs raisons. C'était pour montrer d'abord que le Christ est le Maître des vivants et des morts, et l'Arbitre de la vie et de la mort; qu'à la fin des siècles, tous les justes, ceux qui seront morts et ceux qui seront encore vivants, figurés ici les uns par Moïse et les autres par Élie, se réuniront afin de régner conjointement avec lui dans sa gloire; que lui-même devait mourir et ressusciter ensuite, que nous aussi nous devons mourir au monde et vivre pour Dieu. C'était encore pour signifier que Jésus était véritablement le Messie promis et annoncé par la Loi et les Prophètes, que sa doctrine ne diffère pas de la leur, qu'il en est le complément et la fin par sa prédication et sa gloire, qu'il est même au-dessus de la Loi et des Prophètes; car, comme Moïse représente la Loi dont il fut le promulgateur, Élie les Prophètes dont il fut un des principaux, Jésus-Christ représente l'Évangile dont il est l'auteur; aussi se tient-il entre Moïse et Élie pour indiquer par là que son Évangile recevait le témoignage de la Loi et des Prophètes. Le Sauveur voulut recevoir alors de toutes parts des témoignages en faveur de sa divinité : du ciel, par la voix du Père qui retentit; de l'air, par la nuée lumineuse qui l'enveloppa; du paradis, par la présence d'Élie qui en était sorti; de la terre, par la présence des trois Apôtres; et même des limbes, par celle de Moïse.

Les deux grands personnages de l'Ancien Testament, apparaissant avec majesté, parlaient de la fin qu'il devait avoir à Jérusalem ( Luc 9, 31 ) ; c'est-à-dire de sa mort dans laquelle il devait manifester l'excès de son amour, de sa douleur et de son humilité. Ils prouvaient par cet entretien que la Loi et les Prophètes avaient prédit et figuré la grâce future de la rédemption par le Christ. S'ils conversaient avec Jésus touchant une semblable matière, ce n'était pas pour l'instruire de quelque chose qu'il ignorât, mais plutôt pour adorer les mystères de son Incarnation et de sa Passion qu'ils avaient annoncés et qui allaient bientôt obtenir en sa personne leur parfait accomplissement. Ils se réjouissaient de voir approcher le jour tant désiré du salut pour eux comme pour tout le genre humain; néanmoins ils s'attristaient, en pensant que Celui qui brillait à leurs yeux d'un si vif éclat allait être trahi, conspué, jugé et attaché à une croix par des hommes jaloux et envieux de sa gloire. Les trois Apôtres et les deux Prophètes étaient émerveillés et heureux, non seulement d'être spectateurs de la Transfiguration du Christ, mais encore, selon la remarque de saint Ephrem, de se voir réunis dans le même lieu; car les princes des deux Testaments se trouvaient assemblés avec le Dieu d'Abraham. Moïse, conducteur du peuple hébreu, considérait avec joie saint Pierre qui devait être le chef du monde chrétien; le chaste Élie admirait la pureté angélique de saint Jean, ce disciple vierge; et tous deux louaient en saint Jacques l'inestimable prérogative du martyre.

313-315

Cependant Pierre et les deux autres qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, tant ils étaient éblouis par la gloire; car les sens du corps humain ne peuvent supporter la splendeur incomparable de la divinité. Sortant de leur assoupissement, ils virent Jésus dans toute sa majesté, avec les deux personnages qui se tenaient à ses côtés ( Luc 9, 32 ) . Comment, demande saint Ambroise ( in chapitre 9 Luc ) , reconnurent-ils alors Moïse et Élie qu'ils n'avaient jamais vus ? C'est, répond-il, par un effet de la clarté dont ils étaient environnés; d'où l'on peut comprendre que dans la bienheureuse éternité, les élus se reconnaîtront les uns les autres, quand même ils ne se seraient jamais vus sur la terre. Alors Pierre, tout extasié, dit à Jésus : Seigneur, nous sommes bien ici, sur cette montagne, dans les douceurs de la contemplation. Plus on goûte les charmes de la vie céleste, remarque Raban-Maur ( in chapitre 17 Matthieu ) , plus on méprise les satisfactions de ce bas monde. Si vous le voulez, ajouta-t-il, faisons ici trois tentes, afin d'y fixer notre séjour : Une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie ( Luc 9, 33 ) . Il ne parle pas d'une tente pour lui et ses deux compagnons; car il supposait probablement que, en qualité de disciples, ils demeureraient dans celle de leur divin Maître. Pour avoir ressenti comme un petit avant-goût de la gloire future qu'il voyait briller dans le Christ, Pierre est tellement ravi, qu'il désire rester perpétuellement en cet état; apprenons de là, que rien ne doit nous paraître difficile à souffrir pour Jésus-Christ, ni les tourments, ni la croix, ni la mort même, afin de parvenir à la montagne des splendeurs célestes, où nous jouirons de tout bien sans mélange d'aucun mal. Or, selon le Vénérable Bède ( in chapitre 9 Marc ) , et selon Remi d'Auxerre ( in chapitre 17 Matthieu ) , quel sera notre bonheur de contempler éternellement le Roi des rois dans tout l'éclat de sa majesté souveraine et dans la glorieuse société des Anges et des Saints, puisque la vision passagère du Sauveur, transfiguré dans la compagnie de ses deux grands serviteurs, a transporté de joie le Prince des Apôtres jusqu'à lui faire perdre, à l'instant, tout souvenir des choses temporelles ?

315-316

Mais Pierre, hors de lui-même, ne savait ce qu'il disait; prenant l'ombre de la gloire future pour la réalité même, il cherchait la patrie dans l'exil; il oubliait que le royaume de Dieu n'est pas donné aux élus sur la terre, mais dans le ciel où il n'est plus besoin de tentes ou de maisons faites de la main des hommes; il ne pensait pas, en outre, que lui et ses collègues, encore revêtus de leur chair passible, ne pouvaient jouir de la vie bienheureuse sans avoir goûté l'amertume de la mort; enfin, il ne considérait pas qu'il devait travailler pour son propre salut et celui des autres. « Que dites-vous, ô Pierre ? s'écrie saint Augustin; le monde se perd, et vous ne cherchez que votre sûreté ! les nations se précipitent l'une contre l'autre, et vous aimez le repos ! l'univers est plongé dans les ténèbres, et vous voulez lui cacher la lumière ! cependant personne n'allume une lampe pour la placer sous un boisseau ( Matthieu 5, 15 ) . » « Non, dit saint Jean Damascène, il n'est pas bon pour vous, ô Pierre, que le Christ fixe sa demeure sur le Thabor; car s'il y restait, les promesses qu'il vous a faites n'obtiendraient point leur effet; vous ne recevriez jamais les clefs du ciel, et la tyrannie de l'enfer ne serait point détruite. » Saint Chrysostôme ajoute ( Homélie 57 in Matthieu ) ; « En entendant dire que le Christ devait aller à Jérusalem pour y souffrir de cruels tourments, saint Pierre craint encore pour son bon Maître. Mais, après la réprimande sévère qu'il avait reçue, il n'ose plus s'opposer ouvertement à la résolution déclarée; il essaie seulement d'en empêcher la prochaine exécution par un moyen détourné. Considérant donc qu'on trouvait dans cette solitude une parfaite tranquillité, il crut qu'on pouvait y établir un séjour convenable pour longtemps; c'est pourquoi il dit : Seigneur, nous sommes bien ici; dressons-y trois tentes, s'il vous plaît. Il espérait que, si son projet était accepté, Jésus ne monterait point à la ville sainte et qu'ainsi il échapperait à la mort violente que les Juifs lui préparaient. » Lorsque Pierre tenait ce langage il ne raisonnait pas, puisque le Sauveur devait mourir selon le décret éternel de la justice divine; mais ses paroles étaient dictées par la tendresse extrême qu'il portait à son bon Maître. La joie ineffable que lui causait le spectacle de ce triomphe magnifique lui faisait oublier que l'essence de la vraie béatitude ne consiste pas dans la contemplation de l'humanité même glorifiée de Jésus-Christ, et que cette seule vue ne constitue pas le souverain bonheur des élus. — Néanmoins, comme pour accomplir le désir que saint Pierre avait exprimé, on fit construire, plus tard, sur le mont Thabor, un vaste monastère qui renfermait trois églises, au milieu d'une immense forêt. — L'homme contemplatif se construit spirituellement trois tentes, par la lecture pratique de la Loi, des Prophètes et de l'Évangile, lorsqu'il croit de cœur, confesse de bouche et observe dans sa conduite leurs enseignements révélés.

316-138

La félicité des Saints a été signifiée de plusieurs manières dans la Transfiguration de Notre-Seigneur : 1° par la manifestation des trois personnes divines. En effet toute la Trinité s'est révélée sur le Thabor : le Père, par une voix céleste qui se fit entendre; le Fils, sons la forme humaine qu'il s'est unie hypostatiquemcnt; et le Saint-Esprit, dans la nuée lumineuse qui couvrit les assistants; ce qui marquait que la béatitude des élus devait résider en la jouissance de l'adorable Trinité. Dans le transport d'une ferveur indiscrète, Pierre voulait élever trois tentes sur le Thabor; chaque homme doit préparer en lui-même trois tentes mystiques, pour y recevoir non pas Moïse et Élie, mais les trois personnes divines, comme elles le désirent elles-mêmes, d'après cette parole de l'Évangile ( Jean 14, 23 ) : Nous viendrons en lui, et nous fixerons en lui notre séjour. Ces trois demeures spirituelles de la majesté divine ce sont les trois facultés de l'âme chrétienne, savoir : la mémoire, l'intelligence et la volonté. Le Fils habite l'intelligence, pour l'éclairer d'une connaissance surnaturelle; le Saint-Esprit remplit la volonté, pour l'échauffer d'une ardente charité; le Père occupe la mémoire, pour l'appliquer sans cesse à l'objet connu par l'intelligence et aimé par la volonté. De la sorte l'âme chrétienne est tout entière comme transformée en Dieu et pour ainsi dire déifiée; elle expérimente déjà dans une certaine mesure la suavité de cette invitation : Entrez dans la joie de votre Seigneur ( Matthieu 25, 21 ) . 2° Par la réunion des différentes personnes qui en furent témoins, la Transfiguration du Sauveur nous annonce que dans la patrie céleste nous jouirons de la compagnie de tous les Saints, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Les bienheureux de l'ancienne loi se divisent en deux ordres : les Patriarches représentés par Moïse et les Prophètes par Élie. Les justes de la loi nouvelle forment trois classes : les Martyrs sont figurés par saint Jacques, les Confesseurs remplis de la sagesse divine sont figurés par saint Pierre dont le nom signifie connaissant, et les Vierges par saint Jean. On peut dire aussi que Jésus-Christ a voulu recevoir en faveur de son avènement le témoignage de ceux qui sont au ciel, dans le monde, dans le paradis terrestre et dans les limbes; c'est pourquoi dans la circonstance présente il a été reconnu comme Fils de Dieu par le Père étemel, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean. 3° Par la splendeur de la sainte humanité qui en fut le sujet, la Transfiguration de Jésus-Christ nous montre la gloire qui éclatera dans le corps des bienheureux ressuscités; car nous voyons une image de cette gloire, comme nous l'avons expliqué déjà, dans ce qui est dit ici du Sauveur : Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêlements devinrent blancs comme la neige.

Saint Pierre, demandant au Seigneur de dresser trois tentes, ne reçut aucune réponse, parce que le temps n'était pas encore venu pour lui de jouir d'une immuable béatitude. Celui qui veut offrir à Jésus une demeure agréable doit lui préparer au fond de son cœur un tabernacle orné de vertus excellentes; mais comme Pierre ne songeait qu'à construire des cabanes matérielles, il ne fut point entendu. Avant même qu'il eût achevé de parler, une nuée lumineuse les environna ( Matthieu 17, 5 ) . Elle les éclaira d'une véritable connaissance, en leur faisant comprendre que les élus une fois admis dans les palais éternels n'auront plus besoin d'être protégés par des abris temporels; car ils seront comme enveloppés de la gloire du Saint-Esprit et cachés dans la face du Très-Haut; le Tout-Puissant sera lui-même le temple et l'église, la maison où ils résideront et reposeront éternellement, sans craindre ni les intempéries des saisons, ni les vents de l'adversité. Ainsi, tandis que l'Apôtre stupéfait cherchait une habitation terrestre, il trouva le céleste ombrage qui le couvrit comme un pavillon splendide. Cette nuée transparente n'était point formée par les vapeurs ténébreuses qui émanent de la terre, mais par les rayons éblouissants qui jaillissaient du Sauveur; elle provenait de la lumière, de même que la fumée provient du feu.

318-320

Pour confirmer les Apôtres dans la croyance à la divinité de Jésus-Christ, le témoignage du Père éternel vint corroborer celui qu'avaient rendu Moïse et Élie. Une voix, semblable au bruit du tonnerre, fit entendre de la nue ces paroles : Voici mon Fils bien-aimé, dans lequel je me complais souverainement : écoutez-le. En d'autres termes : Voici mon Fils, non par grâce ou par création comme les Anges et les hommes, mais par nature et par essence; bien-aimé, puisqu'il est mon Fils propre et non simplement adoptif. Or, Jésus se trouva seul, lorsque cette voix retentit ( Luc 9, 36 ) . Comme si le Père éternel eût dit, suivant saint Ambroise ( in chapitre 9 Luc ) : « Mon Fils unique ce n'est ni Moïse, ni Élie, mais Celui-ci que vous voyez seul maintenant; car dès que le Seigneur commença à être désigné, les deux autres personnages avaient déjà disparu, de peur que les Apôtres ne sussent pas avec certitude auquel des trois pouvait se rapporter la parole céleste. » En lui je me complais souverainement; c'est-à-dire, en lui j'ai résolu de réaliser mon bon plaisir de racheter le monde. Ou bien, selon saint Chrysostôme ( Homélie 57 in Matthieu ) , « en lui je mets toutes mes affections et mes délices; en lui je me repose et me confie entièrement, parce qu'il exécute ponctuellement tous mes ordres et mes désirs, de sorte qu'il n'a avec moi qu'une seule et même volonté; si donc il veut être crucifié, ne vous opposez pas à ses desseins qui sont aussi les miens. » Écoutez-le de préférence à Moïse et à Élie, parce que le Christ est la fin de la Loi et des Prophètes ( Romains 10, 4 ) ; écoutez-le comme votre Maître unique et suprême qui vous enseignera toutes les choses nécessaires au salut; écoutez-le, parce qu'il est la Vérité même; cherchez-le, car il est la Vie; suivez-le, il est la Voie qui conduit au ciel ( Jean 14, 6 ) , Comme s'il eût dit, d'après Remi d'Auxerre : Que les ombres de la Loi se dissipent, que les figures prophétiques disparaissent; la seule lumièra de l'Évangile doit désormais briller sur le monde. Heureux donc ces trois Apôtres privilégiés qui méritèrent de contempler la gloire de l'Homme-Dieu sur le Thabor et d'y entendre la voix du Père éternel ! Nous participerons à leur bonheur, si comme eux nous croyons en Jésus-Christ et si nous vivons pour Jésus-Christ, mais surtout si nous nous attachons de tout notre cœur à Celui qu'ils ont aimé avec tant d'ardeur.

320-321

Cependant, comme la faiblesse humaine ne peut, sans en être accablée, soutenir l'éclat imposant de la majesté divine, les disciples, entendant la voix terrible qui sortait de la nuée tombèrent la face contre terre ( Matthieu 17, 6 ) . C'est là une preuve de leur sainteté, d'après Remi d'Auxerre; car les méchants tombent à la renverse. Les justes, au contraire, tombent la face contre terre, tantôt par crainte, comme les Apôtres sur le Thabor; tantôt par humilité, comme les Mages auprès de la crèche du Sauveur; tantôt pour témoigner leur reconnaissance, comme les vieillards de l'Apocalypse devant le trône de l'Éternel. À la vue de la nuée lumineuse, au bruit de cette voix formidable qui retentissait comme le tonnerre, les Apôtres reconnurent leur erreur. Saisis d'effroi, ils se prosternèrent le visage dans la poussière; les deux Prophètes eux-mêmes s'enfuirent, dit saint Ephrem, et la terre trembla jusque dans ses fondements. Mais le divin Maître, ému de compassion, s'empressa de rassurer et de ranimer les disciples épouvantés et terrassés. S'approchant d'eux avec bonté, il les toucha doucement pour raffermir leurs membres débilités, et leur dit : Levez-vous et ne craignez point ( Matthieu 17, 7 ) . Ils se redressèrent aussitôt pleins de sécurité comme précédemment. Heureux ceux que Jésus touche de la sorte ! Prions-le d'en agir ainsi à notre égard, de nous retirer de notre prostration, et de nous réveiller de notre assoupissement par son contact salutaire et par sa parole efficace; enfin qu'il nous ouvre les yeux pour ne voir que lui seul. C'est un ami charitable et bienfaisant, il est le consolateur des affligés et la force des faibles; il tend volontiers la main à ceux qui sont abattus et tombés pour les secourir et les relever. Quand le Sauveur les eut remis sur pied, les Apôtres levant les yeux ne virent plus que lui tout seul ( Ibidem 8 ) , car Moïse et Élie avaient disparu, et ils le virent tel qu'il était auparavant, lorsqu'il conversait familièrement avec eux. C'était pour leur faire comprendre que la voix sortie de la nue n'avait parlé que de lui seul, et qu'ils n'avaient besoin d'aucun autre; qu'à l'avenir ils pouvaient se passer de Moïse et d'Élie; car les ombres et les figures de la Loi et des Prophètes s'évanouissaient pour faire place aux grandes réalités et vérités de l'Évangile qui commençaient à se manifester et à s'accomplir.

321-322

La Glose fait remarquer les analogies qui se rencontrent entre la première et la seconde régénération, c'est-à-dire entre celle de l'âme par le baptême et celle du corps par la résurrection. Au baptême du Christ qui était le type du nôtre, la Trinité tout entière montra son opération : le Père, par le bruit de la voix qui proclama la divinité de Jésus-Christ; le Fils, dans la forme de l'humanité qu'il s'était unie; le Saint-Esprit, sous la figure d'une colombe qui reposa sur la tête du Sauveur. De même dans la Transfiguration de Notre-Seigneur qui était l'image de notre résurrection, les trois personnes divines déclarèrent leur présence : la première, par une voix d'en haut; la seconde, par la glorification de son humanité; la troisième, par l'apparition d'une nuée mystérieuse. Aussi, lorsque nous serons ressuscités, nous verrons et nous célébrerons la gloire de Celui que nous aurons reconnu et confessé, après avoir été baptisés. C'est pour des raisons bien convenables que l'Esprit-Saint se manifesta, près du Jourdain, sous le symbole d'une blanche colombe et, sur le Thabor, sous l'emblème d'une nuée diaphane. Il a coutume en effet de représenter ses dons par des signes sensibles : ainsi dans le baptême, il restitue aux âmes l'innocence que désigne la candide colombe; dans la résurrection, il communiquera aux élus la clarté et le rafraîchissement qu'indique la nuée lumineuse. C'est pourquoi celui qui conserve maintenant avec simplicité de cœur la foi qu'il a reçue contemplera alors, à la lumière de la claire vision, ce qu'il aura cru constamment jusqu'à la mort.

322-323

En descendant de la montagne avec ses disciples, Jésus leur dit : Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts ( Matthieu 17, 9 ) . Cette défense était fondée sur plusieurs raisons. 1° D'après saint Jérôme ( in chapitre 17 Matthieu ) , si ce fait eût été publié, il eût semblé incroyable à cause de sa grandeur extraordinaire. 2° Selon saint Thomas ( Part. 3, quæst. 45, art. 3 ) , le Sauveur voulait cacher sa gloire, de peur que ceux qui en auraient entendu parler ne fussent scandalisés en le voyant peu après mourir sur une croix comme un criminel. 3° Suivant Remi d'Auxerre ( in Matthieu ) , c'était dans la crainte que la prédication de cette gloire n'empêchât l'effet de sa Passion; car si la merveille avait été divulguée parmi le peuple, beaucoup se seraient opposés aux princes des prêtres, en sorte que la rédemption du genre humain eût été retardée. 4° Les Apôtres, comme le remarque saint Hilaire ( Cantique 17 in Matthieu ) , ne devaient prêcher la divinité du Christ qu'après avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit avec la force nécessaire pour attester un prodige si étonnant. 5° Saint Jean Damascène ajoute que les autres disciples, encore bien imparfaits, eussent été contristés de n'avoir pas été favorisés de la même vision, et Judas eût été plus excité par là à trahir son divin Maître. 6° En outre, le récit de la Transfiguration devait être réservé pour le temps où il fallait surtout rendre témoignage à la Résurrection de Jésus-Christ qui paraissait encore douteuse à plusieurs; car le premier de ces miracles devait être une preuve frappante du second, et le second lui-même devait paraître plus croyable après l'accomplissement du premier qui en était une image anticipée. 7° Enfin, par la défense qu'il faisait, le Seigneur nous apprenait à cacher avec soin, tant que nous sommes encore sur la terre, tout ce qui peut contribuer à notre propre gloire et nous attirer les louanges des autres. C'est le conseil que le Sage avait donné, en disant : Ne louez pas un homme d'après son apparence, ni avant sa mort ( Écclésiastique 11, 2 et 30 ) . De là nous devons inférer aussi qu'il n'est pas toujours bon de publier les secrets et les mystères de Dieu, mais qu'il faut choisir les temps et les lieux convenables. Les Saints apprennent également par cette prohibition à ne pas faire connaître aisément les révélations surnaturelles dont ils sont favorisés de Dieu, suivant en cela l'exemple de saint Paul qui ne parla de son ravissement au troisième ciel que quatorze ans après.

323-324

La Transfiguration du Sauveur eut lieu vers le commencement du printemps; c'est pourquoi l'Évangile qui en contient le récit est lu dans l'Église le samedi des Quatre-Temps de la première semaine de Carême. La fête de ce grand mystère se célèbre dans la chrétienté le sixième jour d'août, parce que ce fut vers cette époque de l'année que les Apôtres annoncèrent ce glorieux événement; jusque-là ils l'avaient tenu secret, pour se conformer à l'ordre exprès de leur divin Maître. On a bâti une chapelle, sur le flanc occidental du mont Thabor, à l'endroit morne où il avait dit : Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité.

⁂

Traduction Française Des Oeuvres Complètes De Saint Jean Chrysostome Sous La Direction De M. Jeannin, tome V, Homélies et discours sur la Genèse, 1806.

Trente-deuxième homélie: Le Seigneur apparut à Abraham.

« Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit : Je donnerai à ta postérité cette terre ; et là Abraham dressa un autel au Seigneur qui lui était apparu. » ( Gen. XII, 9. )

1. Exhortation à profiter de l'instruction. — 2. Dieu apparut à Abraham ; c'est la première fois que ce mot apparut se lit dans l'Écriture. Dieu éprouve souvent mais n'abandonne jamais les justes. — 3. Courses et pérégrinations d'Abraham dans le pays de Chanaan. Il loge dans la tente. Il va plus aisément d'une région à une autre que les auditeurs de saint Chrysostome n'allaient de la ville a la campagne. — 4. La disette force Abraham d'aller en Égypte ; il conseille à sa femme de se faire passer pour sa sœur. — 5. Que cette épreuve dut être cruelle pour l'un et pour l'autre ! — 6. Comment Dieu vint à leur secours en cette affreuse extrémité. 7-8. Humiliation de Pharaon. — 9. Exhortation.

___

pp. 216-217

1. Il y a, mes bien-aimés, un grand et immense trésor dans ce qui vient d'être lu, et il faut un esprit attentif, une raison active et vigilante, pour que rien ne nous échappe du sens caché dans ces courtes paroles. Si la bonté de Dieu n'a pas voulu qu'une lecture des Écritures, faite rapidement et à la légère, suffise pour nous rendre clair et évident tout ce qui s'y trouve contenu, c'est afin d'éveiller notre paresse et de ranimer notre vigilance pour que nous en tirions plus de fruit. En effet, ce qui ne peut se trouver qu'avec beaucoup de soins et de recherches, se grave mieux dans l'esprit ; au contraire, ce que l'on découvre facilement échappe bien vite à la mémoire. Ne soyons donc point négligents, je vous en prie, mais réveillons notre esprit et plongeons nos regards dans la profondeur des Écritures, afin d'en rapporter un profit plus considérable. Car l'Église de Dieu est un marché spirituel, c'est la maison du médecin des âmes ; il faut faire comme au marché, d'où l'on revient chargé de provisions, comme dans la maison du médecin, d'où l'on rapporte des remèdes pour diverses maladies. Si nous venons ici chaque jour, ce n'est pas simplement pour nous y rencontrer et nous séparer ensuite ; nous nous réunissons pour que chacun apprenne quelque chose d'utile et reçoive un remède contre les maux qui le tourmentent. Autrement ce serait le comble de l'absurdité. En effet, quand nos enfants reviennent de l'école, nous leur demandons ce qu'ils ont appris de nouveau, car nous ne les enverrions pas à l'école seulement pour le plaisir d'y aller, si nous ne trouvions pas que leur instruction fait tous les jours des progrès ; nous de même, parvenus à l'âge de raison et fréquentant les écoles spirituelles, ne devons-nous pas y mettre le même soin, puisque le salut de notre âme dépend du fruit que nous y faisons ? Aussi, je vous en prie, que chacun de nous s'examine chaque fois pour voir ce qu'il a retiré de l'instruction de la veille et de celle du jour, afin que nous n'ayons pas l'air de venir ici comme à une promenade. On ne pourra nous accuser, car nous faisons tout ce qui dépend de nous et nous ne négligeons rien de ce qui est en notre pouvoir ; mais cela mettra dans leur tort ceux qui s'irritent contre nous, qui sont inexacts à ces réunions ou qui ne cherchent pas à en profiter davantage, car écoutez ce que dit le Christ à celui qui avait enfoui le talent : Mauvais serviteur, il fallait déposer l'argent chez les banquiers, et je l'aurais retrouvé avec intérêt à mon retour ( Mat. 25, 26, 27 ). Et il dit aussi, à propos des Juifs : Si je n'étais pas venu, et si je n'avais point parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant rien ne les excuse ( Jean, 15, 22 ).

Du reste, nous ne prétendons pas être irréprochable, mais nous désirons vous voir faire des progrès, et il manquerait quelque chose à notre bonheur, quand même nous serions à l'abri de tout reproche, si vous ne montriez pas un zèle digne de nos peines ; car la principale cause de notre joie, c'est de voir vos progrès spirituels. Je sais, il est vrai, que, par la grâce de Dieu, vous avez assez de sagesse pour pouvoir même instruire les autres ; mais, comme le conseille saint Paul, je vous rappelle toutes ces vérités, je réveille votre zèle et votre ardeur, je vous avertis sans cesse, parce que je veux vous voir parfaits et accomplis. C'est pour moi une grande preuve de vos progrès vers Dieu, que votre empressement à venir ici chaque jour et votre avidité pour l'enseignement spirituel. Car, de même que l'appétit de la nourriture matérielle est la meilleure preuve de la santé, de même le désir de la nourriture spirituelle est l'indice le plus sûr d'une âme bien portante. Je vous sais si bien disposés que les plus longs discours ne peuvent jamais vous suffire ni vous rassasier de cette nourriture spirituelle ; aussi je ne cesserai pas, suivant mes forces et les secours de la grâce divine, de travailler pour vous chaque jour et de vous présenter les enseignements des saintes Écritures.

pp. 217-218

2. Prions donc aujourd'hui le Dieu de miséricorde pour qu'il conduise notre langue à la découverte des vérités que nous cherchons ; et, suivant notre habitude, nous offrirons d'abord à votre charité ce qui vient d'être lu. Le Seigneur apparut à Abram et lui dit : N'avais-je pas raison de vous dire en commençant qu'un grand trésor était caché dans ce peu de paroles ? Voici d'abord un préambule étrange et inouï : Le Seigneur Dieu apparut à Abram. C'est la première fois que nous trouvons dans l'Écriture cette parole : il apparut. Car l'Écriture sainte n'a jamais employé ce mot à propos d'Adam, d'Abel, de Noé ou de tout autre. Pour quoi donc est-il dit : il apparut ? Et comment plus loin est-il dit : Personne ne pourra voir Dieu et rester vivant ? ( Exod. 33, 20 ). Que dirons-nous en lisant dans l'Écriture : Il apparut ? Comment apparut-il au juste ! Est-ce que celui-ci vit la substance même de Dieu ? Non, loin de nous cette pensée ! Mais que fut cette vision ? Ce qu'elle fut, Dieu seul le sait ; le juste seul pouvait le voir ; car notre sage et bon Maître sait encore condescendre à la nature humaine pour se manifester aux hommes qui se sont préparés à en être dignes. Il le fait voir par le Prophète, en disant : J'ai multiplié les visions, et dans la main des prophètes, j'ai été représenté sous diverses images ( Osée 12, 10 ). Par exemple, Isaïe le vit assis ( Isaïe 6, 1 ) ; cela est indigne de Dieu, car Dieu n'est pas assis ; comment cela se pourrait-il, puisque sa nature est incorporelle et impérissable ? Daniel le vit aussi comme l'Ancien des jours ( Dan. 7, 9, 22 ) ; Zacharie l'a vu sous un aspect différent ( Zach. 1 ), et Ezéchiel encore sous d'autres. Voilà pourquoi il disait : J'ai multiplié les visions, c'est-à-dire : j'ai paru devant chacun suivant son mérite.

El maintenant il avait tiré ce juste de sa maison, et lui avait ordonné d'aller dans une autre terre. Celui-ci, quand il y fut arrivé, errait comme un vagabond et un étranger, dans ce pays encore occupé par les Cbananéens, et cherchait où il pourrait s'établir. Le Seigneur, dans sa bonté, voulut le consoler et fortifier son courage, pour l'empêcher de tomber dans l'abattement et dans le doute à l'égard de la promesse qui lui avait déjà été faite dans ces termes : Viens, et je ferai naître de toi une grande nation. En effet, le juste voyait que les événements semblaient contraires à cette promesse ; il errait comme un homme vil et méprisé, sans recommandations et sans refuge : il fallait donc relever son courage ; c'est pour cela qu'il est dit : Le Seigneur apparut à Abram et lui dit : Je donnerai à ta race toute cette terre. Voilà une grande promesse pour faire suite à celle qui lui avait fait quitter son pays. Il lui avait dit : Je glorifierai ton nom ; aussi ajoute-t-il maintenant : Je donnerai à ta race toute cette terre. Tandis que le juste, déjà âgé, n'avait pas d'enfants à cause de la stérilité de Sara, cette terre est promise au fils qu'il doit avoir. Considérez ici la miséricorde de Dieu qui, prévoyant la vertu du juste, voulait la montrer à tous et la faire éclater aux yeux comme une perle cachée jusqu'alors. Après avoir fait suivre ses promesses d'autres promesses plus grandes, et les avoir confirmées de nouveau, il attend encore un peu pour faire éclater davantage la piété du juste : le saint homme, voyant que ces promesses ne se réalisaient pas, n'avait ni inquiétude, ni impatience, ni trouble d'esprit, sachant que ce que Dieu a une fois annoncé arrive d'une manière certaine et infaillible. Examinons tout à mesure pour voir combien la sagesse du bon Dieu est ingénieuse et quels soins il a pris de ce juste, aiasi que pour apprendre l'amour du patriarche pour le Seigneur : Et le Seigneur Dieu apparut à Abram. Comment cela ? Comme Dieu seul le sait, et comme le juste seul pouvait le voir. Car, je ne puis trop le répéter, j'ignore comment cela s'est fait. J'entends seulement l'Écriture qui me dit : Le Seigneur Dieu apparrut à Abram, et lui dit : Je donnerai à ta race toute cette terre.

pp. 218-219

Rappelez-vous avec exactitude les promesses que Dieu avait faites, et quand vous verrez le juste souffrir des tribulations, quand vous reconnaîtrez l'excès de sa résignation, la solidité de son courage, la force et la fermeté de son amour pour Dieu, vous apprendrez partout ce qui lui est arrivé à ne jamais penser que Dieu laisse son ouvrage imparfait. Si vous voyez un homme de bien soumis à des tentations ou à quelques autres épreuves de la vie, songez combien les voies de Dieu sont variées, et abandonnez tout à son incompréhensible providence. En effet, s'il a permis que ce juste, qui montrait tant de piété et d'obéissance, ait subi les épreuves que vous allez connaître, ce n'est point qu'il ait dédaigné son serviteur, c'est au contraire pour faire connaître sa vertu à tout le monde ; du reste, il en use ainsi d'ordinaire avec tous les justes, et ceux d'entre vous qui sont versés dans la lecture des saintes Écritures pourront conclure, de tout ce qu'ils y ont déjà trouvé, que c'est là en effet la manière dont Dieu dirige la vie de ses serviteurs : dès lors, ne serait-ce pas la plus extrême injustice de prendre pour un abandon cette conduite de Dieu, et ne faut-il pas plutôt y voir la plus grande preuve de protection et de bonté ? En montrant ainsi l'étendue de sa puissance, il a une double intention ; d'un côté il fait briller à tous les yeux la patience et le courage de ses serviteurs, et de l'autre il fait triompher sa providence dans les circonstances les plus difficiles : quand tout semble presque désespéré, il arrange tout à sa volonté, et aucun obstacle ne peut lui résister. Le Seigneur Dieu apparut à Abram et lui dit : Je donnerai à ta race toute cette terre. Voilà une grande promesse, et désirable surtout pour le juste. Vous savez que ceux qui sont déjà âgés, et qui ont passé leur vie sans enfants, désirent en avoir. C'est pourquoi le Seigneur lui offrait cette récompense de l'obéissance qu'il avait montrée, lorsque en entendant cette parole : Sors de ton pays, il n'avait pas différé ou retardé, mais il avait obéi à cet ordre en l'exécutant aussitôt ; aussi, quand il eut fait ce qui lui était commandé, Dieu lui dit : Je donnerai à ta race toute cette terre.

3. Voyez comment par cette parole il relève son esprit et compense largement ses fatigues. Aussi le juste montrant sa reconnaissance rend à l'instant des actions de grâce. Il dressa à cet endroit un autel au Dieu qu'il avait vu. Et le lieu même où Dieu avait daigné parler avec lui fut consacré, par ces actions de grâce, autant que cela fut en sa puissance. Voilà pour quoi il dressa un autel, c'est-à-dire il remercia Dieu de ses promesses. De même que souvent les hommes sont portés par leur inclination à bâtir des maisons là où ils trouvent leurs meilleurs voisins, souvent même à fonder des villes et à les nommer sous l'inspiration de leur amitié ; de même ce juste, après avoir été honoré de la vision de Dieu, dressa un autel au Dieu qu'il avait vu, et se retira de là. Pourquoi se retira-t-il de là ? Comme la place était consacrée et sanctifiée par Dieu, il s'éloigna et vint à une autre place. Il partit et vint sur une montagne à l'orient de Béthel, et il y dressa sa tente. Demeure bien fragile, direz-vous ! Voyez comme il évitait le luxe et l'embarras, comme il se transportait facilement avec sa femme et ses serviteurs ! Écoutez, hommes et femmes ! Souvent, quand nous voulons aller à la campagne, nous faisons mille préparatifs, nous avons une foule d'embarras, parce que nous traînons une quantité de choses qui ne servent à rien, qui sont superflues et inutiles, qui ne satisfont que nos caprices, et que néanmoins il faut porter et remporter avec nous. Telle ne fut pas la conduite de ce juste. Que fit-il ? Après avoir été honoré de l'entretien de Dieu, avoir consacré la place et bâti l'autel, il passa ailleurs sans difficulté. Il dressa là sa tente ayant à l'occident Béthel près de la mer, et Aggi à l'orient ; et il bâtit là aussi un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur.

pp. 219-220

Voyez comme il montre sa piété dans toute sa conduite ! Dans un endroit il bâtit un autel à Dieu qui lui avait fait une promesse, et il quitte la place après l'avoir consacrée. Ailleurs, après avoir dressé sa tente, de nouveau il bâtit un autel au Seigneur et invoque le nom du Seigneur. Voyez quelle sagesse ! voyez ce précepte écrit par le docteur de l'univers, par saint Paul : Levant au ciel en tous lieux leurs saintes mains, voyez comme le patriarche l'avait acccompli d'avance en dressant à chaque place un autel pour rendre grâce au Seigneur. Il savait, en effet, il savait d'une manière certaine que le Dieu de toutes choses ne demande rien à la nature humaine, pour tant de grâces ineffables, qu'un cœur reconnaissant et qui sache le remercier hautement de ses bienfaits. Mais voyons aussi comment le juste quitte encore ce séjour. Abram s'en alla et dressa son camp dans le désert. Voyez de nouveau sa piété et sa grande résignation. Il quitta encore cet endroit et dressa son camp dans le désert. Pourquoi cet autre départ ? Peut-être voyait-il que sa présence déplaisait à quelques habitants. S'il alla au désert, il montra ainsi l'excès de sa douceur et l'importance qu'il attachait à vivre en repos sans avoir rien à démêter avec personne. Il partit et dressa son camp dans le désert. Voilà un étrange usage que la divine Écriture fait de ce mot, car elle parle du juste comme s'il s'agissait d'un chef d'armée ; mais cette expression de camp montre que le juste était aussi à son aise dans ses mouvements que les soldats qui vont sans peine d'un lieu à un autre. Ainsi ce juste, quoiqu'il emmenât avec lui sa femme, son neveu et une foule de serviteurs, n'avait aucune peine à se déplacer. Avez-vous remarqué l'existence simple et facile de ce vieillard avec sa femme et tant de serviteurs ? Pour moi j'admire encore plus le courage de la femme. Quand je songe à la faiblesse naturelle à la femme et que je réfléchis à la facilité avec laquelle celle-ci aide son mari dans ses déplacements, sans l'impatienter, sans le gêner, je suis stupéfait et je crois qu'elle n'a pas eu moins de raison et de courage que lui-même. Nous le verrons encore mieux en continuant notre lecture. Vous avez vu qu'après avoir entendu ces mots : Je donnerai à ta race toute cette terre, le juste ne s'est pas reposé, et est allé sans cesse d'un endroit à un autre. Mais voyez comment il est encore chassé du désert, non plus par les hommes, mais par la contrainte de la famine. Il y eut une famine sur la terre. J'appelle là-dessus l'attention de ceux qui parlent au hasard, qui augurent étourdiment et qui disent : un tel est arrivé, la disette est venue ; un tel était là, il est survenu des accidents. Vous voyez qu'à l'arrivée de ce juste, il se manifeste une disette, et une forte disette ; cependant le juste n'est pas tourmenté, n'a rien à souffrir de la part des hommes, et personne n'attribue la famine à sa présence. Mais quand il manqua de provisions et que cette famine se fut accrue, Abram se rendit en Égypte, parce que la famine régnait sur la terre.

4. Remarquez combien se prolongent les courses du juste. Dieu le destinait à servir d'exemple, non seulement aux habitants de la Palestine, mais à ceux de l'Égypte, et à faire resplendir partout l'éclat de sa vertu. C'était pour ainsi dire une lumière inconnue et cachée dans la terre de Chaldée ; il l'en retira pour conduire dans la route de la vérité ceux qui s'étaient arrêtés dans les ténèbres de l'erreur. Mais l'on dira peut-être : Pourquoi ne s'en est-il pas servi pour enseigner la piété par son exemple au peuple de Chaldée ? Il a sans doute pourvu à leur salut d'une autre manière ; du reste, écoutez ces mots du Christ : Un prophète n'est nulle part moins honoré que dans son pays ( Mat. 13, 27 ). Aussi pour remplir la promesse qu'il lui avait faite en lui disant : je glorifierai ton nom, Dieu permit que la famine survînt et le forçât d'aller en Égypte pour que les habitants de ce pays connussent sa vertu. Car la famine, semblable a un licteur qui emmène un prisonnier enchaîné, les entraîna du désert en Égypte. Mais voyez ce qui va suivre, et dans quelles difficultés le juste est tombé, pour que nous connaissions son courage et la sagesse de sa femme. Comme ils avaient fait beaucoup de chemin et qu'ils étaient près de l'Égypte, le juste, saisi d'angoisse, et craignant presque pour sa vie, parle à sa femme en tremblant. Comme Abram approchait et qu'il allait entrer en Égypte, il dit à Sara son épouse : Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront : c'est son épouse, ils me tueront et te garderont. Dis-leur donc :je suis sa sœur, pour qu'on me traite bien par égard pour toi et que mon âme vive à cause de toi. Ces paroles vous montrent quelle était l'angoisse et la crainte du juste : cependant, la réflexion ne lui manquait pas, il ne se troublait pas et ne disait pas hors de lui : Qu'est-ce ? sommes-nous abandonnés, sommes-nous trompés ? La providence du Seigneur nous a-t-elle délaissés ? Celui qui a dit : Je te glorifierai, et je donnerai à ta race toute cette terre, celui-là nous livre-t-il au sort le plus cruel et nous jette-t-il dans un danger inévitable ? Rien de tout cela n'entra dans l'esprit du juste ; il n'avait d'autre souci que d'imaginer les moyens d'éviter la famine et d'échapper aux mains des Égyptiens. Je sais, dit-il, que tu es une belle femme. Voyez quelle était cette beauté ! Après tant d'années et comme elle touchait à la vieillesse, les grâces de la jeunesse paraissaient encore sur sa figure, malgré tant de fatigues et de peines qu'elle avait supportées en voyage pour visiter tant de pays, de Chaldée à Charran, de Charran à Chanaan, de Chanaan encore ici et là, et enfin en Égypte.

Quel est l'homme même vigoureux que n'auraient pas abattu ces courses continuelles ? Mais cette femme admirable, après avoir soutenu tant de fatigues, était encore d'une beauté si éclatante que le juste en conçut une grande et vive frayeur ; aussi lui dit-il : Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront ils diront : c'est son épouse, ils me tueront et te garderont. Observez la confiance qu'il avait dans sa femme, la certitude où il était qu'elle serait inflexible aux louanges, puisqu'il lui donne ce conseil : pour qu'ils ne me tuent pas afin de te garder, dis leur donc : je suis sa sœur, pour qu'on me traite bien et que mon âme vive à cause de toi. Comme cette demande avait quelque chose d'extraordinaire, il voulait, par les paroles qui l'accompagnaient, l'attirer et l'engager à y condescendre, et lui persuader de jouer son rôle de bon cœur. Quand les Égyptiens te verront ils diront : voilà sa femme, ils me tueront et te garderont. Il ne dit pas, ils t'outrageront, il ne veut pas l'effrayer, mais sa crainte était relative à la promesse de Dieu. C'est à ce propos qu'il dit : ils te garderont, dis leur donc : je suis sa sœur. Imaginez, je vous prie, ce que devait penser le juste en donnant ces conseils à sa femme. Vous savez, en effet, vous savez tous combien il est pénible pour un mari de concevoir sur sa femme un pareil soupçon. Eh bien ! ce juste s'efforce de faire consommer l'adultère. Cependant, mes bien- aimés, ne le condamnez pas témérairement, prenez plutôt une haute idée de sa prudence et de son courage ; il faut du courage, en effet, pour résister avec tant d'énergie au trouble de ses pensées et pour l'avoir dominé, comme il l'a fait, en donnant un pareil conseil. En effet, rien n'est plus insupportable que ce trouble, comme le dit Salomon. La colère du mari est pleine de jalousie, il ne pardonnera pas aujour du jugement, et ne changera sa haine contre aucun présent ( Prov. 6, 34, 3 ). ; et encore : La jalousie est cruelle comme l'enfer ( Cant. 6, 6 ).

pp. 220-221

5. Nous voyons bien des hommes tellement possédés de cette fureur que non seulement ils ne pardonnent point à leur femme, mais qu'ils tuent l'amant et eux-mêmes avec lui. Cette fureur est si grande, cette jalousie si indomptable, que celui qui est une fois pris de cette maladie néglige même son salut. Voilà ce qui prouve le courage du juste.

Quant à sa prudence on voit jusqu'où elle va, puisque réduit à de pareilles extrémités et engagé comme dans des filets, il peut trouver ce moyen de diminuer le mal. S'il avait dit que c'était sa femme, et s'il n'avait imaginé de la faire passer pour sa sœur, elle lui aurait encore été enlevée, puisque sa beauté aurait excité le libertinage des Égyptiens, et on l'aurait tué lui-même pour que personne ne pût porter plainte. Ainsi placé entre ces deux funestes dangers de l'incontinence des sujets et de la tyrannie du roi, il cherche dans sa détresse un léger adoucissement, et il dit à sa femme : Dis-leur, je suis sa sœur, cela me sauvera peut-être du danger. Car, quant à toi, que tu passes pour sœur ou pour femme, rien ne peut t'empêcher d'être enlevée à cause de ta beauté ; pour moi, j'éviterai probablement leurs embûches en prenant le nom de ton frère. Voyez-vous quelle était la prudence du juste, comment dans son embarras il sut trouver le chemin qu'il cherchait pour dérouter les embûches des Égyptiens ? Réfléchissez encore à la patience du juste et à la sagesse de sa femme ! Le juste, en effet, ne s'est pas indigné et n'a point dit : pourquoi conduire avec moi une femme qui soulève cette tempête ? à quoi me sert sa société puisque je tombe pour elle dans les plus grands dangers ? quel profit en ai-je, puisque non seulement elle ne me procure aucun soulagement, mais que sa beauté met ma vie en péril ? Il ne dit et ne pensa rien de semblable, il rejeta toute idée de cette espèce et ne douta point de la promesse de Dieu, il ne s'occupa qu'à fuir ce danger imminent. Ici, mes bien-aimés, admirez l'ineffable patience de Dieu, qui n'assiste et ne console point le juste, mais laisse le mal s'aggraver et s'accroître jusqu'à l'extrême, et alors seulement montre sa providence. Dis-leur donc : Je suis sa sœur afin qu'on me traite bien et que mon âme vive à cause de toi. Si le juste parle ainsi, ce n'est pas que l'âme doive mourir ; en effet : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme ( Mat. 10, 28 ). Il ne parle ainsi à sa femme que par habitude. Afin que l'on me traite bien et que mon âme vive à cause de toi. C'est comme s'il lui disait : Dis : Je suis sa sœur, pour éviter que, forcé par la famine de fuir Chanaan, je ne tombe sous les coups des Égyptiens. Deviens pour moi une cause de salut, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ces paroles sont touchantes : c'est que la fureur des Égyptiens était terrible et que la tyrannie de la mort n'était pas encore brisée ; aussi le juste consent à l'adultère de sa femme et semble même favoriser cette souillure pour éviter la mort. En effet, l'aspect de la mort était encore terrible, ses portes d'airain n'étaient pas encore rompues, son aiguillon n'était pas encore émoussé. Vous avez vu le lien d'affection entre le mari et la femme, vous voyez aussi quel conseil le mari ose donner et la femme peut recevoir ! Elle ne refuse pas et ne se fâche point, mais elle fait tout pour que la feinte ne soit pas découverte. Écoutez, hommes et femmes, imitez cette concorde, ce lien d'affection, cet effort de piété et cette parfaite modestie de Sara. Si belle encore dans sa vieillesse, elle rivalisait avec les vertus de son mari ; aussi fut-elle honorée de la protection de Dieu et des faveurs d'en-haut. Que personne donc n'accuse la beauté, que personne ne dise ces paroles irréfléchies : telle femme, tel homme ont été perdus par leur beauté. Il ne faut point s'en prendre à la beauté ; non certes ! car elle vient de Dieu ; c'est la perversité de la volonté qui est cause de tous les maux. Cette femme aussi admirable par la beauté de son âme que par celle de son visage, vous la voyez suivre les pas du juste. Que les femmes suivent son exemple ! Ni les grâces extérieures, ni sa stérilité prolongée, ni les grandes richesses, ni les voyages et déplacements, ni les tentations continuelles et successives, rien, en un mot, ne put ébranler sa raison, ni altérer son calme. Aussi elle obtint un digne prix de sa résignation ; dans son extrême vieillesse, ses entrailles stériles et presque mortes purent engendrer.

Afin, dit-il, qu'ils me traitent bien par égard pour toi, et mon âme vivra à cause de toi. Il ne me reste plus d'autre voie de salut que si tu consens à dire : je suis sa sœur. Peut-être alors éviterai-je le danger que je redoute ; ensuite je vivrai grâce a toi, et je te tiendrai compte du reste de ma vie. Ces paroles suffisaient pour toucher sa femme et pour l'engager à lui complaire.

pp. 221-222

6. C'est là véritablement un mariage, quand les époux sont unis, non seulement dans la tranquillité, mais dans les dangers même ! c'est la preuve d'une affection légitime et d'une amitié parfaite. Un roi ne tire pas autant d'honneur du diadème qui le couronne, que cette femme bienheureusene tira d'éclat et d'illustration de la condescendance qu'elle montra au conseil du juste. Comment ne pas admirer cette obéissance ? comment la louer dignement, lorsque, après une si longue chasteté et à un âge si avancé, elle consent, pour sauver son mari, au projet d'un adultère avec un barbare ? Mais attendez un peu, et vous verrez les ressources de la Providence divine. Dieu n'avait montré tant de patience que pour mieux faire valoir le juste, et apprendre non seulement aux Égyptiens, mais aux peuples de Palestine, combien le patriarche était protégé par le Maître de toutes choses. Il arriva, quand Abram entra en Égypte, que les Égyptiens virent sa femme qui était extrêmement belle ; les officiers de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, la menèrent à la demeure de Pharaon, et traitèrent bien Abram à cause d'elle. On lui amena des brebis, des veaux, des ânes, des serviteurs et des servantes, des mulets et des chameaux. Vous voyez se réaliser toutes les prévisions du juste, lorsqu'il entra en Égypte. Les Égyptiens virent que sa femme était extrêmement belle, non pas simplement belle, mais extrêmement, au point d'attirer tous les regards. Les officiers de Pharaon l'ayant vue, la vantèrent devant Pharaon.

pp. 222-223

Ne laissez point échapper ces paroles, mes bien aimés, mais admirez qu'aucun égyptien n'ait porté la main sur cette voyageuse étrangère et n'ait offensé son mari, mais qu'ils sont allés prévenir le roi. Du reste, cela eut lieu pour que l'évidence fût plus grande et que la responsabilité ne tombant pas sur le premier venu, mais sur 1e roi, les conséquences fussent connues partout. Ils la menèrent à la demeure de Pharaon. Ainsi le juste est séparé de sa femme et elle est conduite à Pharaon. Voyez encore la patience de Dieu ! ce n'est pas dès le commencement que sa providence se montre, il laisse aller les choses, et presque tomber cette femme dans la gueule du monstre, et c'est alors qu'il déploie sa puissance aux yeux de tous. Ils la menèrent à la demeure de Pharaon. Quelles étaient alors les pensées de cette femme ! quel trouble agitait son esprit ! quelle tempête s'élevait en elle ! comment, au lieu de faire naufrage, est-elle restée inébranlable comme uu rocher, les yeux tournés vers la puissance céleste ! Mais pourquoi parler de la femme ? Que devait penser le juste quand on la menait chez Pharaon ? Et Abram fut bien traité par eux, puisqu'il passait pour son frère ; on lui amena des brebis, des veaux, des ânes, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des mulets. Tous ces cadeaux qu'on lui faisait, tout ce luxe dont on l'honorait, quel incendie ne devaient-ils pas allumer chez lui ? comment son âme n'était-elle pas en feu, son cœur dévoré, quand il songeait à ce qui lui valait tous ces présents ? Vous avez vu comment son malheur s'était presque accompli, comment aucune force humaine ne pouvait s'y opposer, comment tout était perdu d'après les prévisions humaines ; enfin, vous avez vu comment la femme était presque dans la gueule du monstre. Eh bien ! voyez maintenant l'inexprimable bonté de Dieu, et admirez toute l'étendue de sa puissance ! Dieu frappa Pharaon ainsi que sa maison, d'afflictions grandes et pénibles, à cause de Sara, la femme d'Abram. Que veut dire ce mot, frappa ? Cela signifle qu'il le punit à cause de son audace et de son intention d'adultère. Il le frappa de grandes afflictions. Il ne frappa point le roi d'une manière ordinaire, mais de grandes afflictions. Comme l'insolence était grande, la peine devait l'être aussi. Ainsi que sa maison, c'est-à-dire que le châtiment du roi s'est étendu sur sa maison. Et pourquoi, lorsque le roi seul fait une faute, toute sa maison partage-t-elle la punition ? Ce n'est pas sans raison, mais pour mettre un frein aux passions du roi. Il lui fallait un châtiment énergique pour le détourner du crime. Mais, direz-vous, comment est-il juste d'en punir d'autres à propos de lui ? C'est que cette punition n'était pas méritée seulement par le roi, mais aussi par ceux qui l'avaient sans doute engagé et aidé dans cette tentative coupable. Vous avez déjà entendu ces paroles de l'Écriture : Quand les officiers de Pharaon la virent, ils la lui vantèrent et la menèrent dans sa demeure. Vous voyez qu'ils font auprès du roi l'office de pourvoyeurs, à propos de la femme du juste. Par conséquent ce n'est pas le roi seul, mais ceux dont il est entouré, qui ont part à la punition, afin qu'ils apprennent que leurs outrages ne s'adressaient pas simplement à un étranger, au premier venu, mais à un homme chéri de Dieu, qui l'honorait d'une pareille protection. Aussi la sévérité de ce châtiment frappant l'esprit du roi, le détourna de son audace criminelle, reprima sa passion insensée, mit un frein à son libertinage, enchaîna ses désirs impétueux, et dompta son ardeur furieuse.

7. C'est pourquoi vous voyez ensuite avec quelle douceur ce roi, ce tyran parle à cet étranger, à ce vagabond dont il n'a pas craint d'enlever la femme. Comme le dit bien l'Écriture : Dieu frappa Pharaon et sa maison à propos de Sara, la femme d'Abram. Le châtiment lui fait comprendre que c'est la femme d'un juste. En effet, même après avoir été introduite chez Pharaon, elle resta la femme du juste. Pharaon ayant fait venir Abram, lui dit : Pourquoi m'as-tu fait cela ? Voyez quelles sont les paroles du roi. Pourquoi m'as-tu fait cela ? dit-il. — Et que t'ai-je fait, moi étranger inconnu, poussé par la famine, à toi, roi, tyran et souverain de l'Égypte ? que t'ai-je fait ? Tu m'as enlevé mon épouse, tu m'as méprisé, humilié, dédaigné comme un étranger ; tu n'as écouté que tes désirs déréglés et tu as voulu faire selon ton caprice. Que t'ai-je donc fait ? — Tu m'as fait bien du tort, dit le roi, et tu m'as causé beaucoup de mal. Voyez quel renversement de ce qui se passe d'ordinaire ! C'est le roi qui dit au particulier : Que m'as-tu fait ? Tu m'as attiré la haine et la colère de Dieu, tu m'as rendu coupable, tu m'as fait punir, ainsi que toute ma maison, de l'injure qu'on t'avait faite. Pourquoi m'as-tu fait cela ? pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme ? pourquoi m'as-tu dit que c'était ta sœur, de manière que je pusse la prendre pour femme ? Ainsi, dit-il, la croyant ta sœur, je voulais l'épouser. — Mais comment as-tu su que c'était ma femme ? — Je le sais par Celui-là même qui m'a puni de ma faute. Pourquoi m'as-tu fait cela, et ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme, m'exposant à l'épouser moi-même par un crime ? Je m'y disposais, croyant qu'elle était ta sœur. Voyez comme la sévérité du châtiment a ému son esprit au point de le rendre équitable et humain avec le juste ! Mais sans l'action de Dieu qui adoucissait son âme et la remplissait de crainte, il se serait ensuite livré à une colère terrible, il aurait puni le juste comme l'ayant trompé, et lui aurait fait souffrir les plus cruels supplices. Il n'en fut rien : la crainte du châtiment modéra et éteignit sa colère, et il ne songea qu'à être humain envers le juste. Il réfléchit qu'un homme ordinaire n'aurait pas été aussi protégé d'en-haut. Et maintenant voilà ta femme devant toi ; prends-la et pars. Maintenant, dit-il, que je sais qu'elle n'est point ta sœur, mais ton épouse, je te la rends. Je n'ai point déshonoré votre union, je ne t'ai point privé de ta femme, mais la voilà devant toi, emmène-là, et pars.

Quelle intelligence pourrait dignement apprécier ce miracle, et quelle langue serait capable de le raconter ? Une femme d'une éclatante beauté entre chez le roi tout-puissant des Égyptiens ; enflammé de passion pour elle, elle en sort pure et rapporte sa chasteté intacte. Telles sont, comme je le disais d'abord, les œuvres de Dieu, toujours étonnantes et admirables, et quand les hommes croient tout désespéré, c'est alors qu'il montre sa force invincible. N'était-ce pas une chose étonnante et admirable de voir l'homme des désirs entouré, comme d'un cercle de brebis, par des bêtes féroces qui ne lui faisaient aucun mal, et sortant de la fosse sans blessure ( Dan. 14 ) ? de voir les trois jeunes gens séjourner dans la fournaise comme dans un champ ou un jardin, sans souffrir de la flamme, et sortir de là tels que des statues ? ( Dan. 3 ). Il n'était pas moins prodigieux, moins digne d'admiration, de voir la femme du juste renvoyée saine et sauve par le roi d'Égypte, ce despote dissolu. C'était Dieu qui avait tout conduit, Dieu qui peut toujours faire ce qui est impossible et rendre l'espoir à ceux qui désespèrent. Et maintenant, voilà ta femme devant toi, prends-la et pars. Ne pense pas que je t'aie fait injure. Si, dans mon ignorance, j'ai eu des projets coupables, j'ai compris quel défenseur tu avais ; la colère qui m'a frappé m'a prouvé quelle était pour toi la bienveillance du Dieu de l'univers. Reprends donc ton épouse, et va-t-en. Maintenant le juste les faisait trembler ; aussi avaient-ils pour lui une foule de prévenances, afin de se faire pardonner par le Seigneur les torts qu'ils avaient eus envers son protégé.

pp. 223-224

8. Vous voyez, mes bien-aimés, tout le prix de la patience et de la persévérance. Rappelez- vous, je vous prie, ces mots que disait le pa triarche au moment d'entrer en Égypte : Je sais que tu es une belle femme ; quand les Égyptiens te verront, ils me tueront et te garderont. En y réfléchissant, considérez ce qui s'est passé et admirez la patience du juste et la force du Dieu de miséricorde, qui prépare au juste un départ si glorieux, après une arrivée pleine de tant de frayeurs et d'angoisses. Pharaon ordonna à ses gens d'accompagner Abram pour le conduire avec son épouse et tout ce qui leur appartenait, et Loth avec lui. Le juste revint avec beaucoup d'honneurs et de richesses, et tous ces événements servirent de leçons non seulement aux Égyptiens, mais à ceux qui se trouvaient sur la route et aux habitants de la Palestine. Car, voyant cet homme, qui était parti sous la contrainte de la famine, saisi de frayeur et de tremblement, revenir maintenant avec tant d'éclat, d'abondance et d'opulence, ils apprenaient avec quelle force Dieu le protégeait. Qui a jamais vu et entendu de telles choses ? Il est parti pour se soustraire aux rigueurs de la famine, et il revient comblé de richesses et de gloire. Ne vous étonnez pas trop, mes bien-aimés, ne soyez pas si surpris du fait en lui-même, réservez votre stupéfaction, votre admiration, pour notre commun Maître ; c'est lui qu'il faut glorifier. Voyez que les descendants du patriarche, étant encore venus en Égypte pour fuir la famine, y supportèrent aussi la servitude et les persécutions, mais en revinrent glorieux et prospères. Telle est la sagesse de notre Seigneur ! quand il a permis aux malheurs de s'accumuler, il dissipe de nouveau les nuages et ramène un calme subit et inattendu, pour nous montrer la grandeur de sa puissance. Abram partit d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Loth avec lui pour aller dans le désert. On peut appliquer ici les paroles du bienheureux David à propos de ceux qui revenaient après avoir été captifs à Babylone. Ceux qui sèment dans les larmes, moissonneront dans la joie. Au départ ils marcheront en pleurant tout en jetant leurs semences ; au retour, ils marcheront dans l'allégresse en portant leurs gerbes ( Ps. 125, 5, 6. ) Vous avez vu l'arrivée pleine d'anxiétés et de frayeurs qui allaient jusqu'à craindre la mort. Voyez maintenant ce retour plein d'honneur et d'éclat. Tout le monde respectait le juste, en Égypte aussi bien qu'en Palestine. En effet, qui n'aurait pas eu de respect pour celui que Dieu gardait ainsi et qu'il honorait d'une telle protection ? Car personne n'ignorait ce qui était arrivé au roi et à sa maison. Tout avait été disposé, dans l'accroissement des épreuves du juste, pour que sa patience fût mise au grand jour et que personne n'ignorât sa vertu.

pp. 224-225

9. Vous avez vu, mes bien-aimés, quel avantage on retire des épreuves, quel est le prix de la patience. Cet homme et cette femme, l'un déjà vieux, l'autre déjà âgée, vous avez vu tout ce qu'ils montraient de résignation, de courage, de tendresse mutuelle et d'affection conjugale. Imitons-les tous et ne nous irritons jamais ; ne croyons pas que Dieu nous délaisse et nous dédaigne parce que nous sommes assaillis d'épreuves ; au contraire, regardons les comme la meilleure preuve de l'intérêt que Dieu nous porte. En effet, si nous sommes chargés d'un lourd fardeau de péchés, nous pourrons l'alléger par notre persévérance et notre bonne volonté ; s'il est moins pesant, nous parviendrons à l'alléger encore avec la grâce d'en-haut, pourvu que nous le supportions sans murmurer. En effet, notre Dieu est généreux et s'intéresse à notre salut ; s'il nous exerce comme dans une arène et nous fait lutter avec les tentations, c'est afin qu'après avoir déployé nos propres forces, nous soyons plus dignes de sa protection. Puisque nous savons qu'il en est ainsi, ne nous laissons pas aller au découragement dans les épreuves, ni au chagrin dans les tribulations, mais réjouissons-nous, comme saint Paul. Maintenant, dit-il, je me réjouis dans les tribulations ( Col. 1. 24 ). Voyez quelle bonne disposition d'esprit ! S'il se réjouissait dans les tribulations, comment pouvait-il jamais se chagriner ? Et si ce qui attriste les autres était pour lui un sujet de joie, voyez, je vous prie, comme son âme était bien préparée à tout. Et pour vous persuader qu'il nous est indispensable, pour jouir des biens qui nous sont promis et pour mériter le royaume des cieux, de marcher dans cette vie au milieu des tribulations, écoutez ce que dirent les apôtres aux nouveaux convertis. Et après avoir instruit plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconie et à Antioche, fortifiant l'esprit de leurs disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant qu'il faut passer à travers bien des tribulations pour arriver au royaume des cieux ( Act. 14, 21, 22 ). Quelle sera donc notre excuse si nous refusons de supporter avec courage, constance et reconnaissance, toutes celles qui se présenteront, quand nous voyons que nous ne pouvons parvenir au royaume des cieux sans marcher dans cette voie ? Car, pour reconnaître qu'il n'y a rien de nouveau ni d'extraordinaire dans les tribulations qui attendent le juste sur le chemin de cette vie, écoutez ce que dit le Christ : Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage ( Jean 16, 33 ). Pour ne pas abattre, en parlant d'afflictions, il s'empresse de relever le courage, et promet de fortifier par sa grâce. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est moi, dit-il, qui allégerai vos peines, qui ne vous laisserai pas submerger par le flot des tentations, qui vous tracerai le chemin pour en sortir, et qui ne vous laisserai pas charger d'afflictions au delà de vos forces. Pourquoi cette tristesse, ce chagrin, cette impatience, cet abattement ? Si nous employons selon nos forces les armes dont nous disposons, je veux dire la patience, la constance et la persévérance, est-ce que Dieu permettra jamais que nous soyons confondus ? est-il une position si désespérée que ne puisse rétablir la sagesse de notre Maître ? Faisons donc usage de nos propres ressources et ayons une foi sincère, sachant tout ce que peut le protecteur de nos âme ? Et certes, il sait mieux que nous ce qui convient, lui qui disposera tout pour sa gloire et notre avantage. Ainsi nous obtiendrons la récompense de notre patience, et nous serons honorés de sa bonté, par la grâce et la miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui, ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, gloire, puissance, honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

⁂

La Passion de Tullins

Pélerinage diocésain à Lourdes.

***

Quête annuelle de l'association,Notre Dame des Sans Abri